鎖国というといかにも縮こまって海外とは無関係に過ごしていたかのような印象ですが、国旗1つをとっても、よくぞこんなに調べていたのかというくらい、盛んに情報を仕入れていました。

松浦静山(まつらせいざん・本名は清。静山は号。1760~1841)が随筆集『甲子夜話(かっしやわ)』に記述をしたのは1821年のことです。ロシアの国旗や海軍旗、商船旗などについてとオランダの軍艦について記したものです。この年はペルー、メキシコ、中米5カ国などが独立し、ナポレオン・ボナパルト(1769~1821)が島セントヘレナで波乱万丈の生涯を閉じた年(5月5日没)にあたります。

松浦静山(右)

他方、目を我が国の周辺に転ずると、諸外国の船舶が頻繁に遊弋(ゆうよく)する時代でした。捕鯨、通商の船が主ですが、中には海軍の軍艦もありました。『甲子夜話』には南部藩の今の青森県八戸市近郊の領地に異国船が現れたこんな話が出てきます(正編 巻67の3)。

すなわち、「近頃は奥の地へも異国船の来ること屡々(しばしば)あり。盛岡藩(南部氏)の届の文として視る」として、1822年に「九戸郡中野村」の「弐里(8キロ)沖合」に「異国船壱艘相見得」たので、狼煙(のろし)をあげたが、さらに接近してきたという記述です。そして「或人曰、南部支侯の邑には蛮奴上陸して、野菜を多く奪掠(だつりゃく)してたりしと」いった具合だったようです。

静山は肥前国(今の佐賀県に加え対馬などを除く長崎県)平戸藩(6万石)の第10代藩主です。藩校維新館を創設、佐藤一斎を招聘し、自らも講義を行うなど、学問を奨励した大名として知られています。平戸には楽歳堂文庫、江戸には感思齋文庫を設け、4,862部、33,739冊の書物を揃えました。その中には、17、18世紀の洋書も含まれ、まさに、稀覯書(きこうしょ)というべきものだったのです。詳しくは、『平戸松浦史料博物館蔵書目録』をご覧ください。静山がいかに多方面に関心を抱き、博学であったかに驚かされる蔵書の内容です。

若いころの静山は心形(しんぎょう)刀流(とうりゅう)剣術の達人としても知られ、その著『剣談』にはプロ野球野村克也監督の名言「勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし」はこの本がネタ元です。

林 述斎大学頭

1806年、46歳で三男・熈に家督を譲った後は江戸で、林述斎(じゅっさい・1768~1841)と深く交流しました。林述斎は、大学頭を務め、学問・文書面で中枢的役割を果たし、田沼意次(おきつぐ)や松平定信が主導した「寛政の改革」や幕政に深く関わった人でした。静山はその述斎の勧めにより『甲子夜話』を書いたのでした。

『甲子夜話』といえば、「なかぬなら殺してしまへ時鳥」(織田信長)、「鳴かずともなかして見せふ杜鵑」(豊臣秀吉)、「なかぬなら鳴まで待よ郭公」(徳川家康)の三句(時鳥、杜鵑、郭公はいずれもホトトギス)で三人の天下人を擬した川柳があることで有名ですが、この随筆集は、江戸時代後期を知るうえで貴重な文献として高く評価されています。すなわち、先に述べた「寛政の改革」に関すること、「シーボルト事件」や「大塩平八郎の乱」などについて、さらには社会風俗、幕臣や諸藩(天ざかる秋田藩や南部藩のことまで何度か登場します)に関するエピソード、海外事情など、広範な題材がしっかりした記述で取り上げられているからです。

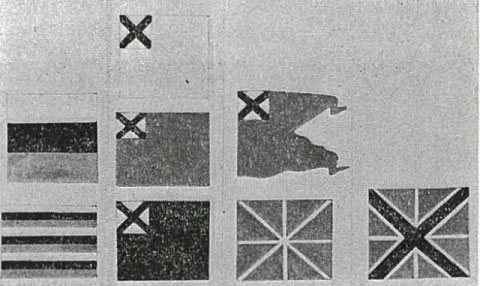

さて、その『甲子夜話』のうち、1808年に著された正編巻95で、「魯西亜(ろしあ)漂舶幟幵(ならびに)和蘭(おらんだ)軍船用法大略」の題でロシアの皇帝旗(上右)、海軍旗(上左)、国旗(下・中列左)などを紹介しているのです。静山はまず8種類のオランダの軍艦についてその大きさや性能に触れた後、魯西亜漂舶幟としてロシア皇帝(ツアーリ)が用いる旗以下、現在のロシア国旗を商船旗として紹介するなどさまざま種類の旗を図で示しています。おそらくは、ある程度まとまった形で外国の旗を紹介している書籍として残存している最も古い記述ではないでしょうか。

この年、幕府は1月に仙台、会津の両藩に蝦夷地警備を命じ、2月には長崎の通事にフランス語を学ぶことを命じました。そして4月には、間宮林蔵が樺太探検に向い、8月にはさきに述べた「フェートン号」事件が起っています。まさに風雲は急を告げていたのです。

「魯西亜漂舶幟并和蘭軍船用法大略」のロシアの国旗ついての部分を、平凡社東洋文庫『甲子夜話 』からご紹介します。

静山はその中で、友人の「蕉軒」が、文化元年正月に「石橋助左衛門」から差し出された「魯西亜漂舶…」という興味深い一書を篋(はこ)の中から捜し出したと、次のように書き出しているのです。

平凡社東洋文庫『甲子夜話』より転載。原本は色彩があったものと思われる。

「或日蕉軒、一書を示て曰。篋中(きょうちゅう)捜出の蠧冊(とさつ)、改写せよと。予迺(すなわち)移謄、こヽに例す。表紙に記す戉(まさかり)辰(たつ)正月、顧るに文化五年なり。戉辰正月石橋助左衛門差出、魯西亜(ロシア)漂舶幟幵和蘭(オランダ)軍船用法大略」(ルビは吹浦)。

ここは少々説明がいるように思います。まず、「蕉軒」ですが、これが林述斎大学頭のこと。また、石橋助左衛門(1757~1837)は「阿蘭陀(オランダ)通詞」として名高い石橋家の7代目で、当時トップの大通詞です。寛政以降、外交が活発になるにあたり、重要な応接通弁を務めました。商館長ドゥーフ(ヅーフ)や医務官で日本の情報を収集したことでも知られるシーボルトと親交があり、例えば、ロシアからレザノフが皇帝旗を押し立てて長崎にやってきたときには、1804年8月8日付のドゥーフの日記には次のように記されています。『長崎オランダ商館日記』を参照にした松方冬子『オランダ風説書―「鎖国」日本に語られた「世界」』(中公新書)に拠ります。

船の到着後、私は直ちに御内用方大通詞の中山作三郎と石橋助左衛門とを呼び、次のように言い渡した。すなわち、フランス共和国と同盟関係にあるオランダと、イギリスの間に再び紛争が生じているが、速やかに集結するであろうと噂されている、私がこのことを風説書に添えて(奉行所経由幕府に)提出すべきか否か、彼らはどう考えるか、と。彼らは長い間話し合った後、これが今知らされたら大きな問題が生じるので、この件については黙っていることで意見が一致した

三人はさらに突っ込んだ話し合いをするのですが、国旗の話とはかけ離れますので、以下略とさせてください。要するに、石橋助左衛門はわが国と欧米諸国の中で唯一交流のあるオランダからの情報を完全に握って、調整するという大役を担っていた人なのだということです。ちなみに、御内用方通詞というのは、将軍のための輸入品を選別して優先的に買い上げ、それを江戸に送るという目的で設けられた特別の役職で、長崎の通詞の中から指名されるものです。助左衛門その大通詞なのですから、実力と実権が備わっていた人かと思います。

また、石橋助左衛門はシーボルトによる講習会でも通詞を務めたことがあり、そうした仕事の関係で『夷酋(いしゅう)問答編』をはじめ、数冊の著作を遺している人です。「この時代には実務家の力が大きくなっており、外交の主役になるのは将軍や幕閣よりもむしろ長崎奉行やオランダ通詞、あるいは長崎の商人たちだった」(岩下啓典『江戸将軍が見た地球』)とあるように、実際上、通詞の役割はとても大きなものになっていたのでした。

つまり、静山が国旗について書くことになったのは、今風に言うなら、通訳の石橋がオランダ人からもらった本を、学界を取り仕切っていた林に提出し、それをしばらく放っておいた林が静山に、「面白いから読んでみたら」と勧め、これは大事な内容だと、静山が『甲子夜話』に書き記したということのようです。

ところで、この記事の前半は、「蛮国軍船名」として、オランダの海軍所属のリイニイ、フレガット、コルヘット、ブリッキ、スコーネル、ロックル、コットル、ガレイの8つの軍艦について、帆柱、搭載している砲などについて紹介し、「同じようなものがロシアにもあるのかとオランダ人に聞いたがそれは分からないとの答えだった」というのです。

つづいて、その記事は、「魯西亜漂舶幟」について12の旗の図を掲げながら「侯国王幟幵壱号船幟の外は、都(みやこ)て艫(とも)に建候幟を以て目的に仕候(つかまつりそうろう)。尤(もっとも)相図の旗は建所定(さだめ)なく、所々に相用ひ申候」とし、具体的に説明しているのです。つまり、「皇帝旗以外は国旗であり、都(みやこ)で掲揚しているものである」というのです。

さらに、白旗を使っての降伏の意思を示すことも書いているのです。ペリーは砲撃の構えをしながら、日本側に白旗を献上したのですが、その数十年も前に、日本側では白旗の意味を知っていたということなのです。すなわち、国旗の使用法は次の通りとしています。

一、艫(とも)の旗を引下げ候時は降参を乞候しるし。其時は先(まず)攻口を弛め、小船より役掛りの者三四人も囗囗敵船に乗移り、士卒の帯剣悉(ことごと)く請取、人質として船頭幵役掛りのもの連帰り、其外何事によらず此方の下知に随ふものなり。

一、小船に白幟を建、喇叭(ラッパ)或は太鞁(たび)など打鼙(だせめつづみ)漕(こぎ)来る時は、和睦を乞候歟(や)、又は使者来ると知るなり。

一、赤幟を引上げ候時は戦ひを始るの相図にて、又赤幟を引下げ白幟を引上げ候時は和平の相図と知るなり。

一、海軍駈引等は壱号船より裁配いたし、相図の旗を以て諸船に知らせをなし、素より敵陣に悟られざる様兼て相図を定め、一統に示し合置なり。

一、大船を曲江に乗り入るには順風の時を考へ、先迫門に繰碇を下し置き、其網を本船に引き、図のごとく岬々にも又碇を下し置き、其網も同じく本船に引き、湊内に乗入申候。自然敗軍におよび不時に退陣の時は、其碇網を本船の巻胴に仕掛け、逆風たりとも速に沖へ繰出し申候。扨(さて)又岬々にも後陣の船を備置き、皆此ごとくにて曲江に乗り入申候。

右桁々、阿蘭陀人共より兼て及承候趣書載仕候。併魯西亜にては如何相定候哉之儀、阿蘭陀人におゐても聢(しか)と相心得不レ申候由物語仕候。此段以書付奉申上候。以上。

注:最後の部分については入江の図が入っていますが、省略します。